Vers la reconnaissance

Dès le début de l’histoire commune du couple sport/handicap, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la visibilité et la reconnaissance de la pratique sportive des personnes en situation de handicap sont questionnées.

En près de 80 ans, de la recherche menée par la médecine au regard médiatique porté sur le handicap, en passant par les avancées technologiques, le mouvement handisport s’installe progressivement dans le paysage sportif ordinaire et prend place au cœur des plus grandes compétitions comme de la pratique amateure.

La thérapie par le sport

Dans le sport comme dans le handicap, le rapport au corps joue un rôle particulier. Les deux réunis convoquent des notions de performance et de dépassement de soi.

Vivre et performer

Ce rapport au corps suppose un accompagnement personnalisé, avec des dispositifs médicaux spécifiques et dans le cadre d’une médecine adaptée. Le sportif ou l’aspirant sportif passe par une prise en charge qui l’oriente vers la pratique. Ce lien est historique.

La Première Guerre mondiale amène d’importants progrès en matière d’appareillage (prothèses, fauteuils roulants), avec la création de centres d’appareillages et de rééducation. Il s’agit alors de répondre aux besoins des nombreux mutilés de guerre. Alors que le sport occupe un rôle secondaire, la rééducation a pour objectif de réinsérer les blessés dans la vie de la nation, et principalement dans l’emploi.

C’est véritablement avec l’après Seconde Guerre mondiale que la dimension sportive rejoint celle du médical.

Pour de nombreux jeunes hommes blessés de guerre, pris en charge par des services de médecine réparatrice, le sport devient un levier de leur réinsertion dans la société.

La voie pour le développement d’une pratique sportive par des personnes handicapées est alors ouverte vers deux axes, avec d’un côté le bien-être de la personne et le sport santé, de l’autre l’accès au sport compétition. Le médical permet d’orienter et d’accompagner le sportif handicapé, dans sa pratique individuelle ou dans une pratique collective de compétition en participant à la mise en place d’un cadre.

Le 29 juillet 1948, à la veille des Jeux olympiques de Londres, le neurologue Ludwig Guttmann, directeur de l’hôpital de Stoke Mandeville en Grande-Bretagne, organise pour ses patients les premiers Jeux mondiaux des athlètes amputés et en fauteuil, durant lesquels une épreuve de tir à l’arc oppose deux équipes d’anciens combattants. À partir de 1952, les jeux de Stoke Mandeville se font internationaux et sont désormais organisés chaque année. En 1960, les jeux s’expatrient pour être organisés à Rome, ville hôte des Jeux olympiques quelques semaines auparavant.

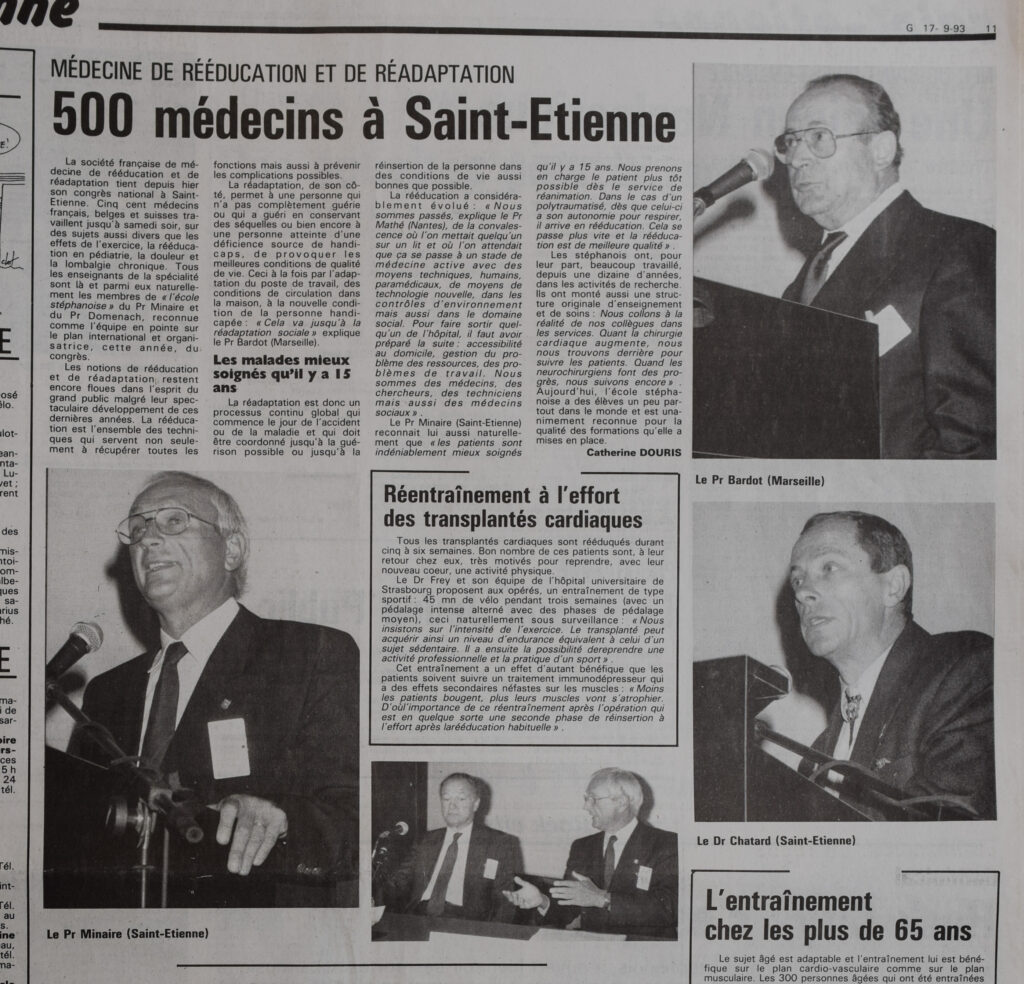

Le service de Médecine physique et de réadaptation du CHU

Le service universitaire de MPR a été créé sur le site de Bellevue sous l’impulsion du Professeur Pierre Minaire, en 1980. Auparavant, il existait déjà au sein du CHU, à Saint-Jean-Bonnefonds, un service de rééducation.

La médecine physique et de réadaptation est une spécialité récente. Elle vise à coordonner et assurer la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir ou réduire au minimum inévitable les conséquences fonctionnelles physiques, psychologiques, sociales et économiques des déficiences et des incapacités. L’objectif est d’adapter la personne handicapée physique à son nouveau corps pour lui permettre de se réinsérer dans son milieu ambiant et dans la société.

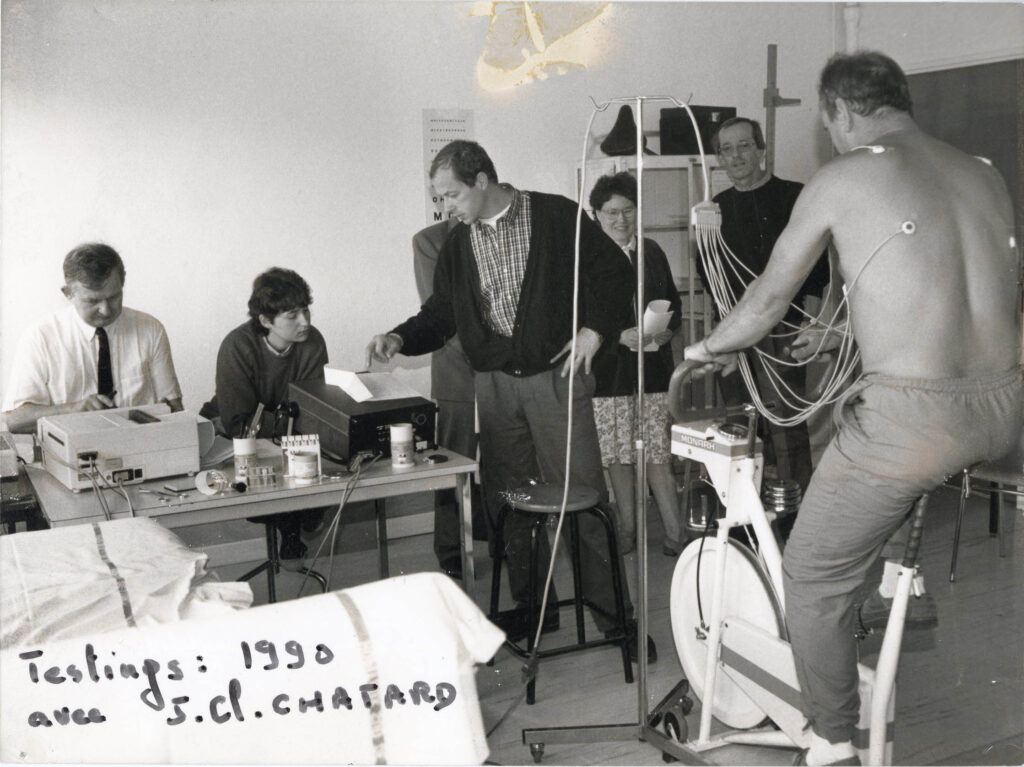

L’implication spécifique du service de MPR dans l’activité physique adaptée pour les personnes en situation de handicap tire en grande partie son origine de sa participation à l’organisation des Championnats du monde handisport de 1990, sous l’égide de Yves Nayme : soins et prévention à la pratique des sports auprès des sportifs, organisation des urgences sur les terrains et lors des cérémonies d’ouverture et de clôture, des tests d’évaluation et de validation de classification des sportifs, des procédures de surveillance de dopage avec la fédération. L’organisation du 2ème Congrès international médical sur le sport pour les handicapés physiques est un autre temps fort de ces championnats.

Le testing est un examen médical approfondi au terme duquel les sportifs sont regroupés en différentes catégories, selon leur handicap.

En 1999, l’association PH7 est créée. Elle vise à poursuivre l’activité physique adaptée après le séjour hospitalier et à promouvoir l’activité physique pour la santé et pas seulement pour le sport et la compétition. Ainsi l’association organise en 2003 un tour du Mont-Blanc et plusieurs participations à la montée Velocio en 2005, 2006 et 2007. Elle met en place des activités diverses d’initiation et d’accompagnement : foot fauteuil, marche, etc. En 2018, l’association PH7 est remplacée par l’association 1+Un. Un nouveau tour du Mont-Blanc est prévu pour des personnes en situation de handicap suite à une affection neurologique en juin 2025.